[시니어신문=황복실 기자] 300평 가까이 되는 경기도 파주시 문산의 전원주택. 딱딱한 벽돌담 대신 쥐똥나무로 덧입혀진 담 너머로 꽃향이 먼저 반긴다. 문으로 들어서자, 모자를 아무렇게나 눌러 쓴 노모(93)가 마당을 서성인다. 인사를 건네니 못 알아 들으신 듯, 상추밭만 살핀다.

“뽑을 풀이 없나 찾으시는 겁니다.”

김영길(71) 씨는 나지막하게 자리 잡은 풀을 가리키며 “이건 뽑으시면 안돼요!” 소리친다. 이유를 물으니 야생초란다. 평생 농사 짓던 어머니는 밭에 심은 농작물 외엔 잡풀이라 생각해 죄다 뽑으신단다. 잘 듣지 못해 소통이 안 되는 노모와 아웅다웅하는 김영길 씨의 모습이 정겹다.

전남 신안군이 고향이었던 그의 서울 상경기는 자신의 역사를 말해 주 듯 눈물겨웠다. 서울만 가면 잘 살 수 있다는 꿈을 안고 무작정 올라온 그는 몇 달 동안 노숙을 한 적도 있다. 치열하게 살던 시절을 꺼내 놓는 노익장의 눈가에 몇 번이나 이슬이 맺혔다.

“이런 이야기는 처음 합니다. 젊을 때는 수치로 생각했던 것 같아요. 지금은 기억도 가물가물한 이야기를 쏟아 놓네요.”

어렵게 공부해 공무원 시험을 치르고, 경기도 일산에 첫 발령을 받았지만 생활은 여전히 녹록치 않았다. 그럼에도 농촌지도사로 식물과 함께 일 할 수 있음에 감사했다. 그즈음 신안에 사시던 부모님이 고향에서 살 수 없는 사정이 생겼다. 김영길 씨는 두 분을 올라오시게 해 밭을 마련해 드렸다.

“개량종을 보급하고, 부모님을 통해 직접 실험도 하면서 인정받은 것 같아요. 처음에는 시큰둥하던 분들이 결과물을 보고 따라 하시더라고요.”

그렇게 시작한 일들이 지금의 김영길 씨를 있게 했다.

모든 생물이 보석, 집은 보석상자

김영길 씨는 오전 5시에 기상해 어머니의 이동 변기통을 비우고 속옷을 세탁하는 일로 하루를 시작한다. 화초에 물을 주고, 잡풀을 뽑으며 꽃의 변화를 살피면 꽃들이 말을 걸어온다. 작약, 모란, 제비꽃, 클레마티스의 꽃과 매실, 살구, 보리수, 사과 등의 나무들. 수많은 종류의 식물들에게 인생을 배운다. 마치 영화 ‘인생 후르츠’의 ‘집은 삶의 보석 상자여야 한다’는 말처럼 모두가 그에게는 보석 같은 존재다.

닭에게 모이를 주고, 달걀을 꺼내고 부화도 시킨다. 진돗개 ‘벼리’ ‘누렁이’와 눈 맞춤을 하고, 속이 시끄러울 때는 잔디를 깎고, 나무 가지치기도 망설임 없이 한다.

“대추나무입니다. 보잘것없이 연약해 보이지만 가을이 되면 왕대추가 주렁주렁 열려요. 적당한 전정의 효과지요.”

전정은 햇빛 받는 수형을 만들어주는 작업이다. 새 가지에 대추가 많이 열리는 것을 아는 그는 필요 없는 가지는 강전정을 한다. 튼실한 새 가지가 많이 나오면 굵고 많은 열매를 수확할 수 있단다. 평생을 식물과 함께 살아 온 그의 노하우다.

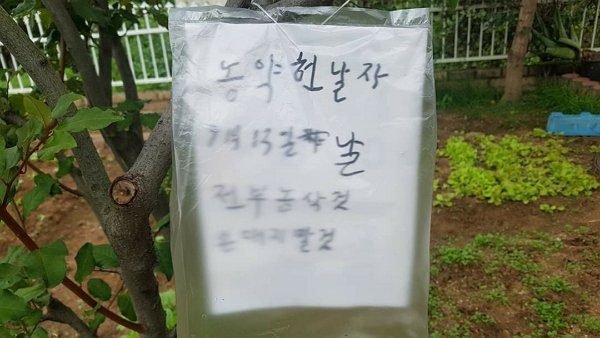

대추가 열리면 노모는 열매를 지킨다. 이웃과 열매를 나눠먹자 해도 노모는 듣지 않는다. 나눠 줄 곳이 많으니 열매 한 알도 허투루 여길 수 없다. 가끔은 농약 대신 밀가루를 뿌려 놓고, 농약을 뿌렸으니 손대지 말라는 비닐 팻말을 붙이기도 한다. 노모의 진두지휘로 장을 담그고, 집에서 나는 과일로 과실청을 만들며 집안의 보석들을 가꾸노라면 그의 노동은 은퇴 후에도 연장선에 있는 셈이다.

지인들 안부는 연하장 대신 ‘입춘첩’으로

김영길 씨가 집안일만 하는 것은 아니다. 틈틈이 시를 써서 시집 ‘봄 날에 다시 걷다‘ ‘문득 나에게 묻고 있네‘를 출간했다. 또 한학자이셨던 증조부께 배운 한문을 꾸준히 갈고 닦아 붓글씨도 쓴다. 덕분에 전국 서예대전에서 입특선을 한 적도 있다. 그는 지인들과도 서예를 통해 소통한다.

“우리나라의 미풍양속 중에 입춘 때면 대문이나 벽에 입춘첩을 붙이잖아요. 한 해의 복을 빈다는 의미로요. 그게 사라지는 게 아쉬웠습니다. 안부를 묻지 못한 지인들에게 연하장 대신 입춘첩을 써서 보내기로 했지요. 20여 년쯤 실천했습니다.”

틈틈이 붓으로 쓴 입춘첩을 700여명의 지인들에게 보낸다. 받은 사람들의 일이 술술 풀리면 입춘첩 덕분이라는 인사도 받는다. 그럴 때면 자신이 더 많은 복을 받는 듯해 입춘첩 보내기는 계속될 거란다.

“피할 수 없으면 즐겨야지요”

예전 같으면 김영길 씨도 누군가의 보살핌을 받을 나이다. 노모가 계시니 어른 노릇도 어렵다. 숨소리조차 끙끙 앓는 소리로 들리는 노모가 안쓰럽지만 노모로 인해 받는 스트레스도 만만찮다. 더구나 평생 직장 다니며 경제활동을 했던 아내에게 어머니까지 돌보라는 말은 차마 못한다. 오롯이 김영길 씨의 몫으로 받아들인다. 하루 24시간이 짧을 정도로 할 일이 많다. 그런 삶이 과연 행복할까 의구심도 들었지만 김영길 씨는 한 문장으로 일축한다.

“피할 수 없으면 즐겨야지요.”

그는 자신의 삶에 지극히 만족한단다. 때로는 노모와 충돌도 하고, 고집 세고 자기주장이 강한 어머니를 슬그머니 피할 때도 많다. 그래도 묵묵히 자기 자리를 지킨다. 어머니 밥상을 지키느라 꼼짝 못하는 아내에게 많이 미안할 즈음이면 잠시 어머니를 병원에 입원시키고 여행도 즐긴다.

“사실 아들에게 효(孝)에 대해 따로 설명할 필요가 없어요. 그냥 우리가 사는 모습을 보며 따라오는 것 같습니다. 아들에게 나처럼 살라는 말은 못 해요. 지금 세대에 말도 안 되는 이야기고요.”

결혼한 지 10여 년 되는 아들 내외가 매주 찾아와 함께 시간을 보낸다. 김영길 씨는 며느리와 손녀가 화초 속에서 노니는 모습을 보면 더없이 행복하다.

아내에게 미안한 마음 그득하고

“그 애들도 제겐 화초 같은 존재입니다. 억지로 시킨다고 매주 오겠어요? 마음에서 우러나와야 가능한 일이지요. 뜰에서 고기도 굽고, 아내와 손녀딸이 함께 앉아 그네도 타고요. 끙끙 앓다가도 그 모습을 보며 좋아하는 어머니를 뵐 때면 ‘이게 힐링이구나’ 생각합니다.”

93세 노모는 지금 허리도 못 펼 정도로 전신이 편찮으시다. 약간의 치매 증세도 있어 물건을 찾다가 없으면 아들 며느리에게 훔쳐 갔다고도 한다. 김영길 씨는 “다행히 어머니와 몇십 년을 함께 살아온 아내는 통 크게 웃어넘긴다”면서 미안한 마음 그득히 아내를 바라본다.

“지금 행복하시냐?” 묻자, 그가 말한다.

“나는 지금처럼 뜰을 가꾸고 가축들을 돌보는 삶이 좋습니다. 가끔은 힘들게 하는 어머니도 제겐 추임새 같은 존재고요. 옛말에 소년등과(少年登科), 중년상처(中年喪妻), 노년무전(老年無錢)을 인생 3대 재앙이라 했어요. 나는 그중에 하나도 해당되지 않으니 행복한 사람입니다.”

어머니도 자신이 돌 볼 수 있을 때까지는 모시겠지만, 무리라 생각되면 요양병원을 생각하고 있다. 그가 과연 어머니를 요양병원에 모실 수 있을까.